湖北文化产业三大核心指标稳居中部第一

2025年9月29日,湖北省政府新闻办举行“决胜收官‘十四五’谋篇布局‘十五五’”系列新闻发布会文化引领篇,极目新闻记者从发布会获悉,“十四五”期间,湖北文化产业走出一条“V”形反转并持续向上的增长曲线,规模以上文化企业营业收入、文化及相关产业增加值、文化新业态营业收入三大核心指标都稳居中部省份第一。

中共湖北省委宣传部常务副部长刘海军介绍,“十四五”期间,湖北规模以上文化企业数量从“十三五”末期的2967家增长到2025年6月底的4213家,居全国第六。规模以上文化企业营业收入从2020年的3796亿元增长到2024年的5355亿元,年均复合增长率9%,显著高于全省GDP增速。文化及相关产业增加值从“十三五”末期的1722亿元攀升到2023年底的2750亿元,占GDP比重从“十三五”末期的4.01%提升至2023年底的4.84%,预计到“十四五”末将突破5%,文化产业支柱性地位进一步巩固。文化业态创新异常活跃,全省规上文化企业中文化新业态营收从“十三五”期末的1027亿元增长到2024年的1963亿元,年均复合增长率达17.6%;文化新业态占规模以上文化企业营收的比重,从“十三五”期末的27%提高到2024年的36.7%。

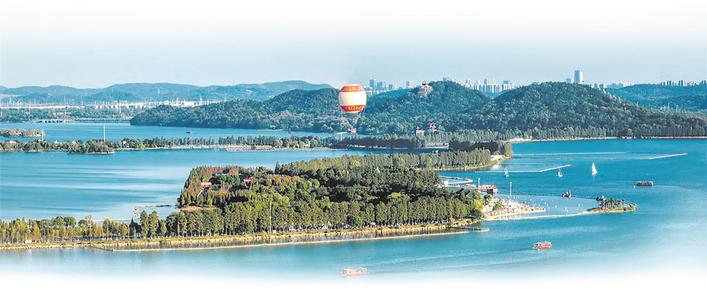

“知音湖北”叫响全国。2025年以来,湖北深入实施文化创新战略,推动文化和旅游深度融合发展。上半年全省接待游客4.36亿人次,同比增长14.68%,其中入境游客205.74万人次,同比增长54.89%;旅游综合收入4548.83亿元,同比增长16.02%,预计年底将突破“万亿大关”。

文明创建硕果累累。“十四五”期间,3人(组)获评“时代楷模”,5人获评全国道德模范,175人(组)荣登“中国好人”榜,湖北道德群星闪耀全国。12个城市获评第七届全国文明城市荣誉称号,数量超过前六届总和,居全国第五。

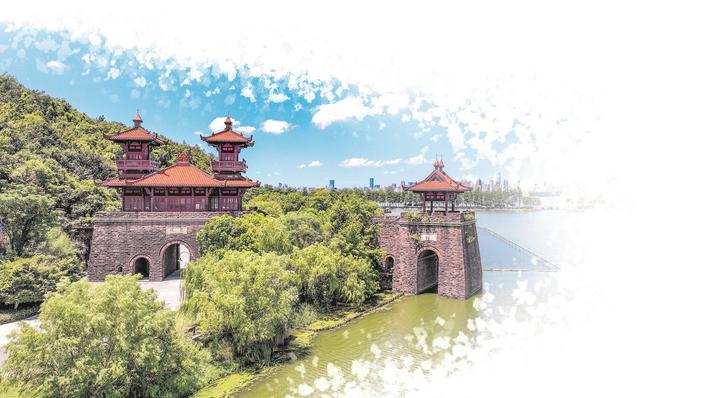

守护荆楚千年文脉。“十四五”期间,湖北完成荆楚大遗址传承发展工程,新增3个国家考古遗址公园,铜绿山国家考古遗址公园获评挂牌,红安列入国家文物保护利用示范区创建名单,5个项目入选“考古中国”重大项目,6个项目入选“中国百年百大考古发现”,连续四年上榜年度“全国十大考古新发现”,其中郧县人写入历史教科书。

文艺精品百花齐放。电影《中国医生》《我的父亲焦裕禄》、电视剧《功勋》、话剧《屈原》等12部作品喜获“五个一工程”奖,16个项目获中华优秀出版物奖、居全国第二。

旅游综合收入今年将破万亿大关

“十四五”以来,湖北大力实施文化创新战略,全力建设世界知名文化旅游目的地,在文化传承和旅游发展上取得明显成效。发布会上,湖北省文化和旅游厅党组成员、副厅长唐昌华介绍,近年来,全省旅游综合收入连续跨越7000亿、8000亿、9000亿台阶,预计2025年将突破万亿大关。

湖北文旅新业态不断涌现。湖北省博物馆、武汉革命博物馆等一批文博场所成为热门景点,接待人次屡创新高;黄石华新水泥厂旧址、宜昌809厂等一批工业遗址转型为文化街区、创意园区焕发新生;《三峡千古情》《西兰卡普》等众多旅游演艺成为景区核心卖点,长江灯光秀、夜上黄鹤楼等数智融合场景成为现象级标识。湖北成为全国热门赏花游目的地、南方滑雪最佳体验地、长江夜游首选地。

创成国家5A级景区3家、国家级旅游度假区2家和一大批国家4A级景区,白云黄鹤、太极武当、壮美三峡、神农秘境、风情恩施等文旅品牌享誉海内外。推出集聚神农文化、武当文化、峡江文化、土家文化的“神武峡”文旅主轴,集聚三国文化、都市文化、红色文化的“赤黄红”文旅主轴。塑造了世界武当太极大会、世界华人炎帝故里寻根节、屈原故里端午文化节、长江三峡国际旅游节、相约春天赏樱花等节会活动品牌。

“十五五”期间,湖北将从“深化科技赋能,打造智慧文旅新场景”“聚焦消费升级,拓展细分市场新产品”“突出主客共享,营造城市文旅新空间”“做强文旅IP,开发衍生消费新链条”四方面着力,培育更多消费新产品、新场景。

文艺志愿者“走最远的路,进最深的山”

“为推动文艺惠民,增强群众文化获得感,过去五年,广大文艺志愿者走最远的路,进最深的山,足迹遍布全省103个县(市、区),将宝贵的精神食粮带到了田间地头、场前院后、工厂车站。”湖北省文联党组书记、常务副主席张士军介绍,截至2024年底,湖北省文联系统成立志愿服务组织2600余个,注册文艺志愿者5.6万余人。省文艺志愿者协会和省文联荆楚“红色文艺轻骑兵”,分别荣获全国学雷锋志愿服务“四个100”最佳志愿服务组织和最佳志愿服务项目。

“十五五”期间,湖北省文联将通过实现四个“更加”,推动优质文化资源直达基层,让更多群众共享文艺发展成果。具体包括:优化“订单式”、“菜单式”服务方式,让对接更加精准;做强云端服务,推动志愿服务由“面对面”向“屏对屏”转变,让形式更加多样;广泛吸纳更多知名导演、演员、文化名人、青年文艺骨干、文艺管理人才加入各级志愿服务组织,让队伍更加壮大;坚持“送文化”与“种文化”结合,开展“文艺赋美乡村”主题活动,让扎根更加深远。

省博物馆四大举措提升观展体验

湖北省博物馆是全国率先免费开放的博物馆、首批中央地方共建国家级重点博物馆。2024年,湖北省博物馆参观人次首次突破500万,位居全国省级博物馆第三、中部地区第一。2025年1-8月,该馆接待观众近400万人次,同比增长11%。

发布会上,湖北省博物馆党委书记、馆长张晓云介绍,随着“博物馆热”持续升温,该馆通过加大投入,运用科技,优化机制,推出多项改进措施。

为化解“一票难求”,该馆研发门票预约系统,支持身份证、护照等近10种验票方式,增设英文预约通道。实行分时段预约及入馆,通过技术手段防“黄牛”并开放候补功能,候补成功率超60%。

面对客流压力,在完成三期扩建工程后,2025年初,该馆将参观动线由“南门进北门出”调整为南北门“两进两出”,推出人工智能导航系统、智慧停车服务系统、客流统计分析系统、智能语音咨询系统。增加配备休息座椅、轮椅、婴儿车、直饮水等。

针对人工讲解的旺盛需求,该馆将人工讲解由“一对一”调整为“拼团制”,扩大志愿者讲解队伍,支持旅行社导游带团讲解,增加智能语音导览种类与数量。

完善配套方面,该馆建成了楚文化邮局、文创旗舰店、“湖博食堂”,让观众把博物馆美好记忆带回家。同时增设智能存包柜、团队专用通道,更新标识系统,改造升级编钟演奏厅,建成少儿体验馆,全方位提升观展体验。(楚天都市报极目新闻记者 刘微)

鄂公网安备 42010602004607号

鄂公网安备 42010602004607号