襄阳市宣传思想文化工作综述:守正创新担使命 凝心聚力奏强音

1月5日,在老河口袁冲乡夏诗荷雨村,老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心演员与村民互动。 全媒体首席记者 杨东 摄

5月25日,襄阳市成功举办2023年“奋进实干年 榜样的力量”致敬礼活动。 全媒体记者 李旭晖 摄

4月19日,襄阳市领导、嘉宾共同启动“一句话叫响襄阳”全国征集活动。 全媒体记者 李旭晖 摄

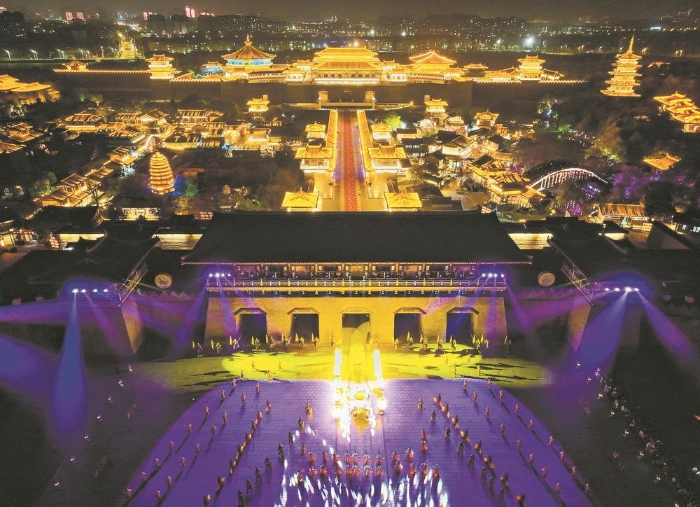

4月6日,在襄阳唐城景区,大型嵌入行进式全景秀《盛世唐城之大唐倚梦2》首秀启动仪式盛大举行。 全媒体首席记者 杨东 通讯员 何梦琴 张莹 摄

理论宣讲接地气、冒热气,让党的二十大精神和创新理论在田间地头“生根发芽”;文艺精品进基层、有看头,让各界群众近距离感受精神世界的“沁人芬芳”;新闻宣传有深度、有力度,让可亲可敬可爱的襄阳形象“叫响华夏”“闪亮全球”;文旅产业提品质、壮集群,让八方游客接踵而至流连忘返……近年来,在市委的坚强领导下,全市宣传思想文化系统守正创新、担当作为,坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,确保党的理论武装、对内对外宣传、文化体制改革、精神文明建设、文旅产业发展同步推进,为加快襄阳都市圈高质量发展凝聚起磅礴力量,为奋进新征程、建功新时代奏响动人强音。

夯实理论武装 筑牢思想之基

从前辈事迹里学到的勤廉家风,于工作点滴中领悟的实干信念,在是非抉择前坚守的廉洁本色……2月23日晚,“贯彻二十大 同心话清廉”——襄阳市“襄理襄情”理论微宣讲大赛盛大举行,经过层层选拔的9名“基层宣讲员”走上舞台,用通俗易懂的群众语言,将身边的清廉故事分享给全市干部群众。

新时代催人奋进,新思想引领未来。2022年以来,全市宣传思想文化系统将学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想放在首要位置、同迎接学习宣传贯彻党的二十大有机结合,不断丰富理论学习、宣教的形式与内涵,让全市干部群众自觉自发用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作,让党的旗帜高高飘扬、党的声音深入人心。

市委理论学习中心组围绕党的二十大精神等主题开展集中研学25次、举办“襄阳论坛”5期;印发《党委(党组)理论学习中心组学习参考》和《2023年县处级党委(党组)理论学习中心组专题学习重点内容安排》,引导各级党委(党组)理论学习中心组开展学习逾千次……随着理论学习层层推进、学思践悟有机统一,红色思想的根基不断得到夯实。

市委领导以上率下,牵头“进基层”宣讲百余场,结合党中央部署与襄阳实际,传递思想、谋划方向、部署任务,凝聚团结奋进的强大合力;约2000支“两团多队”宣讲队伍“兵分多路”,根据自身和受众特点,设计形式多样、特色鲜明、通俗易懂、紧扣实际的宣讲方式、内容,让近200万群众“学得会、记得住”;党员教育大篷车、视频微宣讲、“书香溢襄阳·理论进基层”活动等活泼新颖、互动性强的“新式宣讲”百花齐放,让更多人在轻松愉快的氛围中了解理论、爱上学习……通过坚持“需求导向”“用户导向”,锐意创新形式内容,理论宣讲走深走实、红色思想入脑入心。

围绕贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会部署,召开多次会议,梳理推动襄阳发展的具体思路、明确路径;连续开展作风建设“奋进年”、“实干年”大调研,甄选调研文章近百篇,为推动上级部署落实落地提供建议;举办“加快交通优势转化为发展优势 助推襄阳都市圈高质量发展”大讨论活动,发动3.5万干部群众,征集“金点子”1200余个……围绕学习成果的转化运用、开展一系列活动,让理论光辉更加闪耀。

欲事立,须是心立。随着党的创新理论“飞入寻常百姓家”,全市党员群众衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的思想根基更加牢固,奋力打造汉江流域高质量发展标杆城市的动力更加充盈。

深化体制改革 促进文化繁荣

日前,“荆楚楷模”2023年第二季度上榜人物名单揭晓,老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心上榜。

这家历经66年风雨的基层剧团,主动与新时代同频共振,转型求生,通过深化文艺院团改革,广纳生源、打磨精品、服务群众,打造出《黄河绝唱》《曾真的故事》等有筋骨、有温度的优秀舞台作品,重新赢回荣誉和观众,成为县级剧团标杆。

2月9日,《人民日报》刊发深度文章《“板车剧团” 唱起古老越调》,全面展示被称为铸就文化事业新辉煌的“板车剧团”的老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心锐意改革、拥抱新生的经验做法;4月14日,该中心青年演员孙帅康、张霜枫携精品剧目《凤仪亭·小宴》登上央视戏曲频道《一鸣惊人》栏目,再次让湖北越调走进全国视野。

助力地方戏曲重现荣光,是襄阳市深入学习贯彻习近平总书记关于文化体制改革的重要论述,聚焦重要领域和关键环节,推动文化体制改革走深走实的一个缩影。近年来,襄阳市通过成立文化体制改革专项小组、发布《襄阳市加快文化产业高质量发展若干政策(征求意见稿)》,构建机制、完善流程、细化责任、步步推进,抓重点和带整体相结合,重点突破和渐进推动相衔接,以深层次改革激活文化事业繁荣发展源动力。

坚定推动媒体深度融合——

在全省率先建立市级外宣工作联席会议机制、创新“四个一”新闻舆论工作机制、构建扁平化新闻宣传指挥调度体系等方式提升机制效能;探索市级媒体融合发展“襄阳模式”,集中资源和技术优势,打造“汉水襄阳”新闻客户端,实现“一端看襄阳”,装机量已突破150万,261家单位入驻“汉水号”。

持续深化文艺院团改革——

修订《襄阳市文艺精品创作生产奖励扶持资金管理办法》,指导各院团建立健全收入分配激励机制,实施地方戏曲人才培养工程,专业人才“青黄不接”现象得到明显改善;实施襄阳文艺精品质量提升工程,围绕襄阳人文历史和新时代新作为,重点策划了襄阳花鼓戏《醉美莺河》、襄河道坠子《暖心》、湖北越调《百里丹渠》等一批文艺精品,收获业界人士盛赞和当地群众喜爱。

深入开展“文化惠民”活动——

组织策划“文化惠民艺暖人心”“喜迎二十大礼赞新时代”等大型文化惠民活动,在扎实开展“红色文艺轻骑兵”、戏曲进校园、农村公益电影放映等“传统活动”的同时,依托新兴文化旅游景区优势,融入特色文化元素,开展赏月游园会、奇幻烟火秀等创新型爆款活动,在丰富群众生活的同时,吸引省内外游客来襄。

大力培育文化数字经济——

不断完善帮扶激励政策,酷娱科技、猫咖网络等一大批新业态企业脱颖而出,今年一季度,全市规上文化企业数量达369家,实现营收99.1亿元,同比增长11%。

依托深入推进文化体制改革,我市文化文艺领域百花齐放、周边文化交流日益密切、文化软实力持续增强,为襄阳都市圈高质量发展提供了有力支撑。

壮大主流舆论 凝聚奋进气场

3万多台收割机投入抢收、干部群众合力“雨中夺粮”、536万亩小麦颗粒归仓……“三夏”时节,我市争时抢收的典型做法频频登上中央媒体“C位”。

随着一系列报道的连续刊发、播出,画面文字中干群协力的团结、不漏一人的温情、科学统筹的高效为全国观众留下的深刻印象,在展示农业大市良好形象的同时,让无数奋战农业生产一线的工作者受到鼓舞。

好故事要用心讲述,好声音要动情传播。近年来,全市宣传思想文化系统聚焦主责主业,持续深化宣传引导创新,借势借力加强内外宣传,聚焦时政热点、突出重要节点、打造本地亮点,讲好百姓故事,传递襄阳声音,以一个个有温度、有筋骨、有力量的精品佳作,提振精神力量、凝聚奋进气场。

聚焦重点、营造氛围——

以“喜迎、宣传、贯彻二十大”为主线,策划组织主题宣传20余项,中省主流媒体刊播涉襄稿件2958篇,其中,襄阳日报社参与的《百年奋斗路·百城访初心——庆祝中国共产党成立100周年“红色百城”大型全媒体报道》荣获中国新闻奖二等奖。

突出热点、提亮形象——

今年来,精准聚焦“南阳挣钱襄阳花”“春风行动”“五一”期间等各界关注的热点焦点,精心策划话题议题、全力加快对上推介,推出多个百万级点击的“新闻爆款”,其中“南阳挣钱襄阳花”主题稿件全网阅读量突破6.8亿人次,直接推动春节、“五一”、端午等假期襄阳“文旅大热”。上半年,中省主流媒体刊播涉襄重要稿件1335篇(条、次),学习强国学习平台刊发涉襄稿件1651篇,让全国乃至全球人民进一步了解襄阳、认识襄阳。

牢记使命,心系民生——

在疫情防控关键时期,设立“防疫襄助”服务平台,收集社情民意1508条、线上答疑1248件、线下解困260件,并依托平台发布权威消息和相关新闻报道5万篇(条、次),及时组织刊发“汉水襄评”系列评论文章,有力稳定军心、鼓舞士气;结合全市作风建设“奋进年”活动和“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动,组织“奋进襄阳一线行”襄阳日报社全媒体采访活动、“党风政风热线走基层”系列活动等一批蹲点基层、纾难解困的新闻报道活动,促进新闻工作者增强“四力”,从而更好地服务群众、反馈民声。

沟通内外、叫响襄阳——

有序推进“一句话叫响襄阳”全国征集活动,通过新华社、人民日报等15家权威媒体平台广泛推介襄阳城市形象宣传片《三顾在襄阳》,吸引来自全国各地的近2万名文化爱好者投稿参赛;连续多年春节制作“城市家书”,登上纽约、北京、上海等国内外都市户外大屏;《诗画襄阳 “襄”当精彩》图文稿件,经新华社Facebook账号转发,阅读量突破1.5亿次;与中央广播电视总台亚洲非洲语言节目中心联合拍摄的纪录片《襄阳四季》在10个国家和地区的20余家主流电视台播出,全球观看量超2亿次,多国代表慕名来襄实地考察。

随着主流思想舆论阵地不断壮大,襄阳城市影响力、美誉度、公信力、传播力持续增强,在中国城市报社、中国城市品牌研究院联合中国传媒大学擘雅品牌研究院共同发布的“2022全国城市传播热度指数百强榜”中,襄阳位列第64位。

厚植文明底色 孕育古城新风

伟大出自平凡,平凡造就伟大。5月25日晚,2023年“奋进实干年 榜样的力量”致敬礼活动成功举行,通过视频短片、情景讲述、戏曲表演等多种形式,先锋榜样、道德模范、最美人物的故事被搬上舞台,为收听收看节目的数百万观众带去了一次触及灵魂的精神洗礼。

千年古城、尚义崇文。近年来,全市宣传思想系统坚持从细节入手、用典型引路,推动社会主义核心价值观内化于心、外化于行,不断厚植文明底色,让“有情有义”的城市精神薪火相传。

发掘红色资源、依托文化场馆,开展教育实践活动2000余场,帮助50余万群众领悟家国情怀、传承革命精神;通过百姓宣讲、红色书籍阅读、道德讲堂等群众性宣传教育活动,推动崇德向善的风尚潜移默化、浸润人心;结合特殊时间节点,开展祭英烈、敬劳模等主题活动,促进民众对社会主义核心价值观的认同进一步加强……广泛开展的理想信念教育,让春风化雨、润物无声。

收留聋哑流浪汉12载,花光积蓄为其治病的“大爱辅警”陈小峰;2000个日夜隐于深山,30载青春献于军工的“兵器神医”孟繁胜;坚持18年捐资50余万元,帮助150多名留守儿童和孤儿的“爱心妈妈”吕玉坤;潜心党史研究和宣讲20多年,义务宣讲2000余场的“党史爷爷”梁发双……持续不断的典型选树宣传,让凡人微光,星火成炬。

发放60余万个“时间存折”,在全市设置“新时代文明实践日”,带动志愿服务500多万小时,各新时代文明实践中心(站、所)累计注册志愿者逾百万人,“有困难找志愿者,有时间做志愿者”成为常态;建立全链条创建全国文明城市包保责任体系,实行全国文明城市创建“天天迎国检+双周拉练+双月模拟测评”“红黑榜评选+双周调度约谈+追责问责”闭环管理,推动近千个文明城市创建短板、问题得到解决;推出创建全国文明城市最美市场、最美公园、最美志愿者、最美小区等候选名单8期,充分展示了全国文明城市创建成效……走深走实的文明创建工作,让文明之花、开遍城乡。

随着文明程度的不断提升,群众自觉参与基层社会治理的积极性、创造性得到激活,制约城市发展和群众生活的盲点、漏点、堵点得到解决,越来越多的人成为文明城市的实践者、志愿者、拥护者。

仅2022年,襄阳市2人入选全国最美人物、1人入选中国好人、8人(组)入选“荆楚楷模”、3人入选湖北好人,“有情有义襄阳城”的美名响彻荆楚。

发挥资源禀赋 助力产业发展

6月27日,市政协十五届七次常委会议召开,围绕“打造全国重要的旅游目的地”进行专题协商,省委常委、市委书记王祺扬到会,与专家学者、政协委员们热烈交流,共谋推动文旅产业高质量发展的良策。

一直以来,襄阳市高度重视抢抓市场机遇、发挥资源禀赋,深入推进文化旅游产业融合发展,通过持续开展文化和旅游领域供给侧结构性改革,以过硬的文化产品、优质的文化服务、发达的文旅经济,加快提升襄阳都市圈综合实力,更好地满足人民日益增长的精神文化需求。

优化顶层设计——

持续用好《襄阳市文化产业发展奖励政策实施细则》《加强金融支持文化和旅游产业高质量发展十六条措施》等政策,陆续出台《襄阳市文化和旅游发展“十四五”规划》《襄阳市文化和旅游产业高质量发展三年行动方案(2022—2024年)》等方针规划,更好地为我市文化和旅游产业高质量发展谋篇布局。

科学配置资源——

召开全市文化和旅游产业发展大会,诚邀各地专家、企业为襄阳文旅发展聚力献策;持续推进《襄阳古城保护与发展三年提升计划(2021—2023)》,统筹推进古城文物保护、功能完善、旅游设施配套,创建国家4A级旅游景区;新增5家3A级以上景区,并推动原有热门景区的个性化升级,不断壮大优势互补的文旅产业集群。

聚焦重大项目——

华侨城奇幻度假区项目、汉江生态城文旅商综合体、关圣古镇项目、隆中文化园等53个重点文旅项目同步推进,2022年完成投资70亿元,共同浇筑支撑襄阳文旅产业高质量发展的“四梁八柱”。

厚积薄发中,襄阳历史文化名城的深厚积淀、交通枢纽城市的区位优势、山水魅力之城的动人风光得到充分激活,文旅产业蓬勃发展、消费市场持续火爆,全国重要的旅游目的地和区域消费中心已初具雏形。(襄阳日报 全媒体记者 胡采棣)

鄂公网安备 42010602004607号

鄂公网安备 42010602004607号